Toutes les critiques des films du mois

Un beau matin de M. Hansen-Love – 4/5

C’est une croisée de destinée, d’un côté un père qui s’effondre, la vue le quittant par une maladie neurodégénérative, de l’autre sa fille qui tente de se reconstruire après la mort de son mari. L’arrivée de Poupaud et cette romance infidèle est finalement la lecture la plus hésitante de cette merveille, balbutiant du sous Desplechin pas des plus inspirés. La force substantielle d’ « Un beau matin » est bien à travers le regard complexe de Pascal Greggory, riche et désincarné, perdu et lumineux, attentif et absent, qui à travers une vitalité le quittant, ouvre enfin un espace d’épanouissement à sa fille, ne supportant désormais plus le regarder s’atrophier. La construction progressive de Hansen-Løve est brillante, sa caméra prend son temps, et à force de voir Sandra s’éveiller, Georg lui s’endort dans une dernière demi-heure bouleversante.

Blonde de A. Dominik – 2/5

29/09 Que dire de Blonde ? C’est à la fois tout, et pas grand chose, quelques rares moments gracieux (ce billet de dollar volant dans le ciel sous du Nick Cave), beaucoup de laideur (sur-utilisation de variations et format et de noir et blanc, le mariage avec Arthur Miller en pub pour shampoing), une dernière demi-heure qui semble enfin prendre la conséquence tragique et horrifique d’une Marylin entièrement dépassée par un personnage fictionnel qu’elle méprise viscéralement, et d’interminables longueurs redondantes, qui peuvent poser question (l’avortement et ce fœtus en gros plan, la soumission de Marylin pendant 3h sans aucune forme de résistance). En soit un film Netflix, qui laisse croire à un grand film, alors qu’il n’est qu’anecdotique. Si ce n’est filer un Oscar à Ana de Armas.

Butterfly Vision de M. Nakonechnyi – 3/5

Malgré un rythme malmené par un montage saccadé et aux ellipses parfois déroutantes, Nakonechnyi instaure dans un scénario, qui ne semble pourtant pas en offrir, de la nuance, sans partie pris nationaliste idiot, ni sur-esthétisation de violence, avec cette idée que le mal est partout. Y compris de son bord, notamment par cette séquence primordiale montrant un groupuscule fasciite ukrainien détruire un camp de Rom. Tout y est poisseux, l’image glacial, la guerre ayant dépouillée toute humanité, y compris dans les repas de famille. Jusqu’à ce que l’espoir renait, et que le vrai combat de Lilia, celui de la reconstruction et non de la soumission s’enclenche. Maigre lueur dans une obscurité profonde.

Sans Filtre de R. Ostlund – 1/5

Palme d’or honteuse, Ostlund d’une grotesque comédie, et comme bon petit élève à la mèche plaquée, détourne une réunion de bourgeois tous plus dégueulasses les uns que les autres en un bain de vomi et de chiasse, grand guignol qu’il est, humiliant ses personnages dans une morale bien douteuse. Il prétend moquer la débilité capitaliste et ses outrances, alors qu’il les filme avec une telle complaisance, que son regard condescendant heurte, puis dégoute. Mascarade donc, lui qui étend en 2h30 un propos compris en 5 minutes. Tout est si attendu, jusqu’à cette ile déserte où, quelle surprise, la dame-pipi devient commandante. Grossier, et film de petit malin sans âme ni directive de cinéaste, Sans Filtre est un amer naufrage.

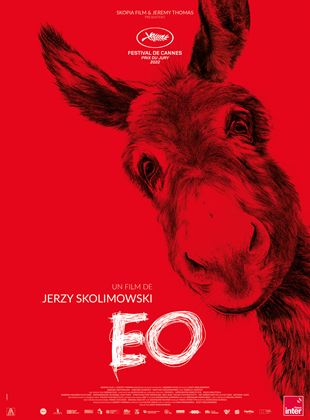

EO de J. Skolimowski – 5/5

En hommage appuyé au « Balthazar » de Robert Bresson, Skolimowski du haut de ces 84 ans se livre semble-t-il au départ à un délire d’un réalisateur en roue libre, mais qui finalement filme l’un des plus ambitieux projets de l’année, et pas loin d’en être le plus beau. Il conte plus qu’il ne raconte le parcours initiatique d’un jeune âne libéré d’un cirque, pérégrinant au fil des rencontres dans une Pologne brutale, morcelée par la violence et la haine, la déliquescence immorale d’une société absconse, illisible. Et notamment du bouleversant œil lubrifié d’un âne, candide ingénu, immuable face à la destruction, et qui observe avec une pitié anthropomorphique la déchéance d’une race humaine contemplant idiot son auto-destruction. Blindé d’expérimentations visuelles démentes, sorte de gros trip hallucinogène à buvard, et d’une certaine sur-esthétisation emphatique, EO n’en reste pas moins une œuvre lourde de sens, et qui saisit parfaitement les enjeux écologiques et animales de notre monde.

La conspiration du Caire de T. Saleh – 3.5/5

Limpide, précis, cette histoire d’espionnage dans un Caire tiraillé entre la force de la religion et le pouvoir politique dictatoriale prend ses marques dans les méandres labyrinthiques de la grande mosquée d’Al-Azhar, temple de l’enseignement islamique. La tension est tenue de bout en bout, le rythme juste, la photo superbe avec quelques séquences gracieuses, mais il manque cet acte impalpable faisant basculer un très bon film vers le mémorable. Tout y est peut-être trop juste pour transgresser une qualité cinématographique indéniable. L’acte est fort, authentique mais manque probablement de relief pour s’emballer définitivement.

RMN de C. Mungiu – 5/5

Deux évènements viennent interrompre l’apparente quiétude d’un petit village roumain : un enfant tombe sur un cadavre pendu pendant que des travailleurs immigrés sri-lankais débarquent dans une entreprise en manque de main d’œuvre, la xénophobie dégoulinante ne se cache même plus, et une pétition se signe pour leur expulsion. De ce postulat, Mungiu en tire une lecture (RMN veut dire IRM en roumain) dingue de précision et d’intelligence. Il arrive en à peine 2 heures à soulever les traumatismes de notre société moderne, ce village en reflet d’un monde à la dérive : le rejet de l’autre, la peur xénophobe, la vision moralisatrice de l’Occident, les guerres ethniques d’apparence apaisées mais vivaces, la pauvreté et le déclassement des zones ouvrières. Deux scènes restent férocement gravées, celle d’un débat municipal entre villageois d’une puissance inouïe en un plan séquence de plus de 30 minutes, et cette fin qui vrille dans la folie, celle du chasseur qui se meut en proie. RMN est multiple et puissant, pamphlet terrible d’une humanité inhumaine.

Bowling Saturne de P. Mazuy – 4/5

C’est l’histoire de deux frères, Armand, rejeton de la société, abandonné par sa mère, à trainasser la nuit sur les parkings vides, Guillaume, le flic aux chaussures bien cirées. Leur père est mort, et Armand hérite du bowling du coin, terreau futur de son terrain de chasse. Car lorsqu’une femme accepte de monter dans l’appartement de son défunt père orné de tableaux de chasses, le sexe se transforme en violence, la violence en meurtre.Patricia Mazuy renvoie Dominik Moll et sa mièvre « Nuit du 12 », ou Alex Garland et son balbutiant « Men » au bac à sable, elle qui attaque frontalement le féminicide, sans cligner d’un œil face à l’animalité de l’homme. Il est ici filmé littéralement en chasseur en quête de domination (sans métaphore convenue), pervers sexuel en poursuite bestiale du plaisir par la soumission, de la jouissance par le meurtre, prédateur violent et lâche, qui n’ose jamais affronter le regard de sa proie, incapable, jusqu’au dernier plan, et ce terrible regard de mépris, de considérer la femme comme son égal. Le jeu de lumière est somptueux, les plans serrés, le montage haletant, ne laissant aucune place à la mesure, le regard ne peut plus se détourner. D’une puissance folle, Mazuy frappe fort.

Méduse de S. Levy – 2/5

Sophie Lévy offre avec son premier long-métrage un fourre-tout parfois incongru, souvent maladroit, additionnant les références perdues entre Sofia Coppola et Malick, jusqu’à nous perdre dans ce tout trop éclectique, manquant d’un angle franc, d’un regard personnel sur son trio qu’elle n’arrive finalement jamais à réellement unir. Reste alors une photographie convenue trop pastel, une brillante Anamaria Vartolomei (découvert dans l’Evenement de Diwan), quelques douceurs visuelles mais une tension absente, et un manque d’identité et de caractère qui interroge pour un premier long.

Les enfants des autres de R. Zlotowski – 2,5/5

Malgré une nouvelle prouesse d’Efira au sommet du cinéma français avec Léa Seydoux, et étrangement dans le probable meilleur Zlotowski, on reste interrogateur et relativement hermétique face à l’absence de question substantielle : d’où vient chez Rachel ce désir innommable de maternité, et quelles en sont les raisons profondes (sociale, culturelle). Efira parle de son horloge biologique, du désir d’appartenance et du lien de sang qui, selon Zlotowski, sera toujours moins fort que le lien émotionnel (exprimé par la petite fille, Zem qui retourne avec son ex). Ce regard brutal et balayant la question fondamentale sans ouvrir un autre sens que celui développée à angle unique construit un film touchant mais absent, volatile et inexpressif histoire d’une mère sans enfant.

Halloween Ends de D. G. Green – 2,5/5

Conclusion en roue libre, bancale mais généreuse déglingue sanglante, de bonnes idées (la filiation meurtrière, la fin et sa haie d’honneur, le plan main à main), d’autres qui manquent de panache, un slasher hommage qui évite le ridicule, et s’entête à imager avec honneur le monstrueux Michael Myers, relégué au départ en boogeyman des égouts, renaissant à travers un nouveau regard illuminé de mal, celui d’une autre génération, meurtrie par le jugement et la honte. Il y a presque de l’affection pour ce sociopathe de légende, un épilogue pas si mal mené en une bouillie viscérale, le sang qui coule, la tête qui explose, et en plan final, le masque, lui, intact, en souvenir de l’horreur.

Smile de P. Finn – 3.5/5

Franche réussite, Smile terrifie par la froideur de sa mise en scène minimale, la tension constante qu’elle engendre, et cette maladie mentale qui chasse et pourchasse l’esprit affaiblie par la culpabilité et le remord mortel. Quelques rares temps-morts et une sur-utilisation du jump scare ralentissent la progression fulgurante de l’angoisse, mais rien ne nous est épargné, jusqu’à sa conclusion funeste et sans espoir. Le sourire de façade en signe de poison de l’esprit, celui qui torture, tentant en vain de se dissimuler, mais qui finit irrémédiablement à revenir de face. Brutal.

Barbarian de Z. Cregger – 3/5

Dans cette monstrueuse réussite, une nouvelle vision horrifique de la violence des hommes, la lâcheté (du mensonge au suicide), la dépendance (ce vielle homme et sa cloche) face à l’abnégation de ne jamais abandonner, l’empathie maternelle, jusque dans la mort, et son acceptation une fois la vie préservée. Beauté informelle, sorte de long essai difforme, jeu de rupture, absence de démonstration de force, allusions morbides (VHS, et film plastique), sans effacer le regard sociétal d’une Detroit abandonnée par sa crise industrielle. De quoi flipper, non pas par le monstre qui ne cache rien d’autre qu’une mère, mais par ses personnages masculins, terrés dans leur propre horreur.

L’innocent de L. Garrel – 2,5/5

Plutôt paresseux dans sa mise en scène d’acteur, l’on comprend mieux la douceur portée au visage d’Anouk Grinberg (il dédicace son film à sa mère) par un Garrel qui n’arrive cependant jamais à trouver la bonne distance entre comédie et émotivité, marqué factuellement par le point de bascule du film et une déclaration en forme de jeu de dupe qui ne trouve jamais le bon ton. On rit souvent, puis on se demande comment s’imbrique ce puzzle sentimental éparpillé, où chacun joue son rôle sur-écrit, mais que peu d’éléments n’arrivent à raccorder. Et l’on se perd alors dans ce dédale d’acteurs performeurs (ils sont tous géniaux), mais que la mise en scène donc, peine à joindre