La critique est à retrouver sur le site internet de Culturopoing

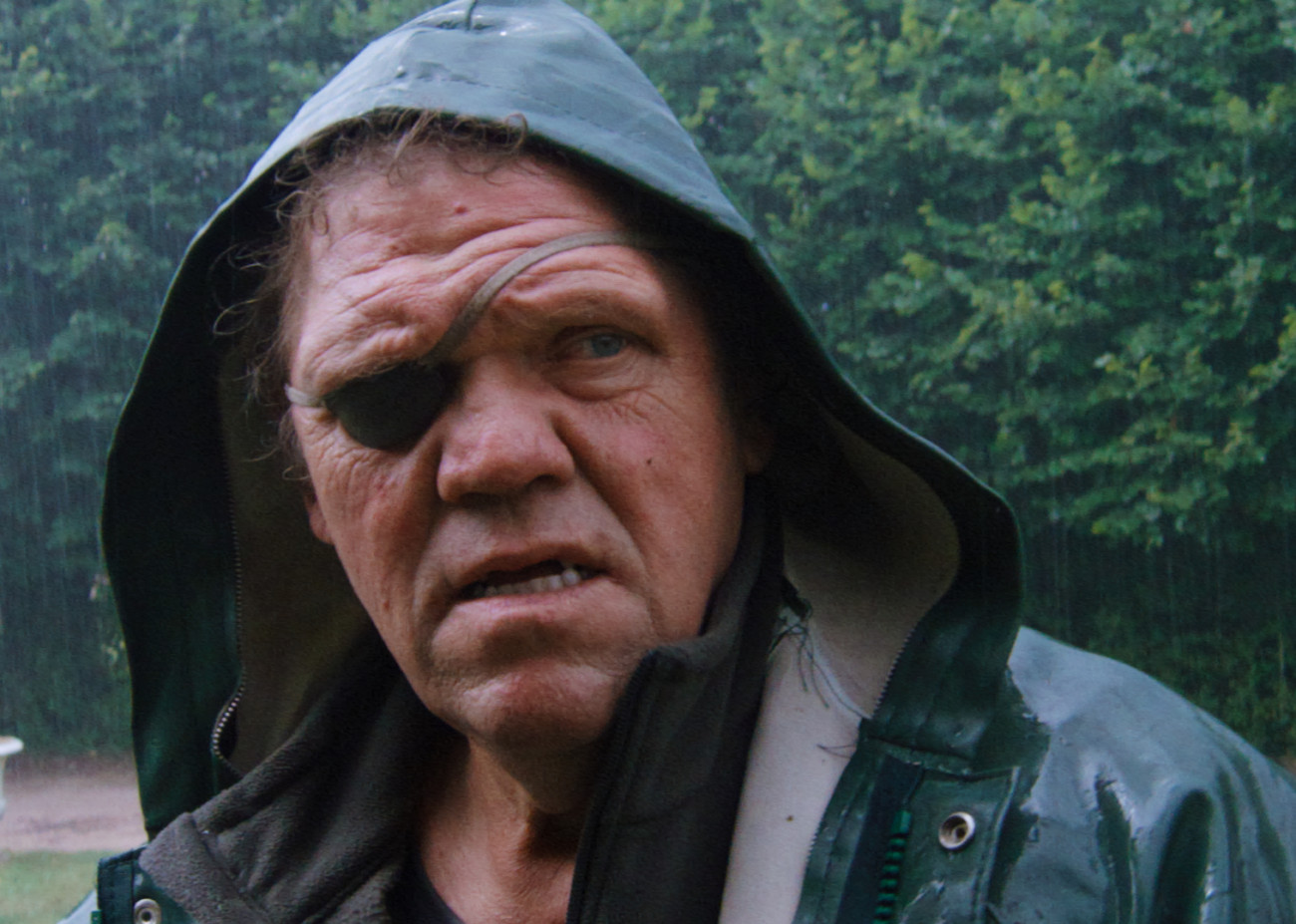

Le temps semble s’être arrêté dans ce paysage de campagne inondé d’une lumière foudroyante de beauté, les lueurs dorées d’un soleil pénétrant se posent sur Raphaël (interprété par Raphaël Thiéry), golgoth aux mains calleuses, gardien d’un manoir poussiéreux aux airs fantasmagoriques d’un « Black Moon » de Louis Malle. Il y a dans la photographie une virtuosité picturale hollandaise, du Rembrandt dans ces paysages figés, immaculés de toute modernité. Comme cette dépendance adjacente au manoir où vit Raphaël avec son acariâtre de mère, les bibelots sont méticuleusement posés sur la nappe brodée, le calendrier papier clouté au mur, la télévision cathodique s’allume pour un ersatz des « Feux de l’amour », même la postière fait partie du décor, elle qui s’arrête prendre le café avant de devenir la maîtresse sexuelle du grand Raphaël dans les sous-bois : une vie comme noyée dans le formol, une quiétude statique, une hyper normalité apaisante, réconfortante.

Jusqu’à ce que la contemporanéité jaillisse de cet écrin anachronique, le « malheur moderne » venant surprendre son monde lorsqu’une femme débarque en pleine nuit : le téléphone portable sonne, des hurlements de tristesse et de rage résonnent, des boîtes de médicaments s’étalent au sol, une tornade névrosée que cette arrivée de Garance Chaptel (jouée par Emmanuelle Devos), artiste contemporaine connue de tous, et propriétaire du manoir. De son appellation vaniteuse de « Dame en bleue », Chaptel est une Marina Abramovic, performeuse et « provoc’ » dont Raphaël ne sait rien, et va pas-à-pas découvrir sa personnalité excentrique (notamment lorsque le corps nu de Chaptel se découvre, et laisse entrevoir des tatouages découpant son anatomie des parties du cochon, échine, poitrine, filet mignon). Le passé (Raphaël), le néo-présent (Garance), la Bête et sa Belle, la confrontation de deux mondes peut enfin s’établir faisant naitre chez Raphaël une attirance du mystère, un désir d’exploration qui sera explicitement filmé par cette pénétration en douce dans le manoir où s’est calfeutré Garance depuis plusieurs jours par un Raphaël armé d’une lampe frontale, à l’image d’un spéléologue venant sonder les bas-fonds de l’âme de Garance. L’aventure va alors basculer en voyage intérieur lorsque sidéré, il découvre son propre visage placardé sur des dessins aux murs, des esquisses de ses traits bourrus, de son œil absent et ce cache-oculaire pour le couvrir, ce visage d’une beauté dysmorphique qui intrigue placardé partout dans le salon du manoir. Il y découvre surtout les prémices d’une sculpture en argile dessinant les traits de son visage unique. Raphaël est le nouvel objet de fascination de Garance (« Vous êtes comme un paysage accidenté, rien de précis » puis enchaîne « Je pourrai passer des jours à vous parcourir »). Du mystère révélé naitra le désir, et d’un geste « burtonien », Raphael rêve désormais d’un œil de verre qu’il choisira précautionneusement dans un catalogue. Il veut être un être désirable face à cette femme qu’il désire plus que tout. Lorsque la main de Garance se pose sur cette sculpture d’argile, c’est sur son corps physique qu’il fantasme que ces doigts naviguent, il ira même jusqu’à mimer un acte sexuel, seul dans son lit, comme un adolescent en émoi découvrant les premières caresses. L’amour est né, cette émotion éclate chez Raphaël qui la ressent pour la toute première fois. Et va malheureusement la subir, l’absence de réciprocité génèrera souffrance et désœuvrement. Il y a notamment cette terrible scène lorsque l’agent de Garance débarque dans sa Tesla futuriste (encore une injection du moderne dans le passé) et ramènera brutalement Raphaël à sa condition d’homme de ménage anonyme lorsqu’il doit déblayer les feuilles mortes tombantes sur la voiture, l’agent lui tendant même un billet avec dédain et mépris.

Sa destinée amoureuse se confronte à la condescendance artistique, cette hideuse fascination pour le beau bizarre transformant un être unique en bête de foire à bobo, Raphaël est « objetisé », utilisé puis abandonné. Dans ce mythe contemporain de la Belle et la Bête, Anaïs Tellenne, dont c’est le premier long-métrage, critique la perversité d’un monde en quête de bizarrerie, un monde « spectacle », à distance froide, comme l’on vient s’éblouir devant des girafes d’Afrique en banlieue parisienne dans un zoo, cette fascination pour la différence qui au lieu de la dissoudre, la pose en étalage, et donc, l’aggrave, pervertie le regard en l’appuyant plutôt que de l’indifférencier. La hiérarchie sociale est intangible (on ne se mélange pas), la différence devient une attraction, un « événement ». Pire, un objet d’assouvissement d’une curiosité malsaine qui utilise l’autre sans retenue pour sa propre réussite dans une auto-glorification narcissique (ces coupes de champagnes pour « fêter » la fin de la résidence de Garance). L’ingratitude ira jusqu’à la mise à l’anonymat de Raphaël, son corps devenu œuvre, détaché de son existence, sa sculpture exposée lors d’une rétrospective de l’artiste et sera présentée comme « le rêveur de Garance » : voilà donc l’acte final et dissociatif à l’éternel d’un corps qui ne lui appartient plus et d’un amour en vapeur d’eau s’effaçant sur un miroir brisé.

« L’homme d’argile » est une d’une grande maturité pour un premier long-métrage, Raphaël Thiéry perfore le cœur, écrase le film de sa prestance colossale qu’il contrebalance à la naïveté désarmante et enfantine d’un premier émoi amoureux, s’élève ainsi au-dessus de la masse vaniteuse que peut-être l’art contemporain et sa marchandisation des corps, pour mieux régner, avec pudeur, de sa beauté paradoxale ; la Bête a définitivement fait oublier la Belle.