Critique à deux mains pour Culturopoing

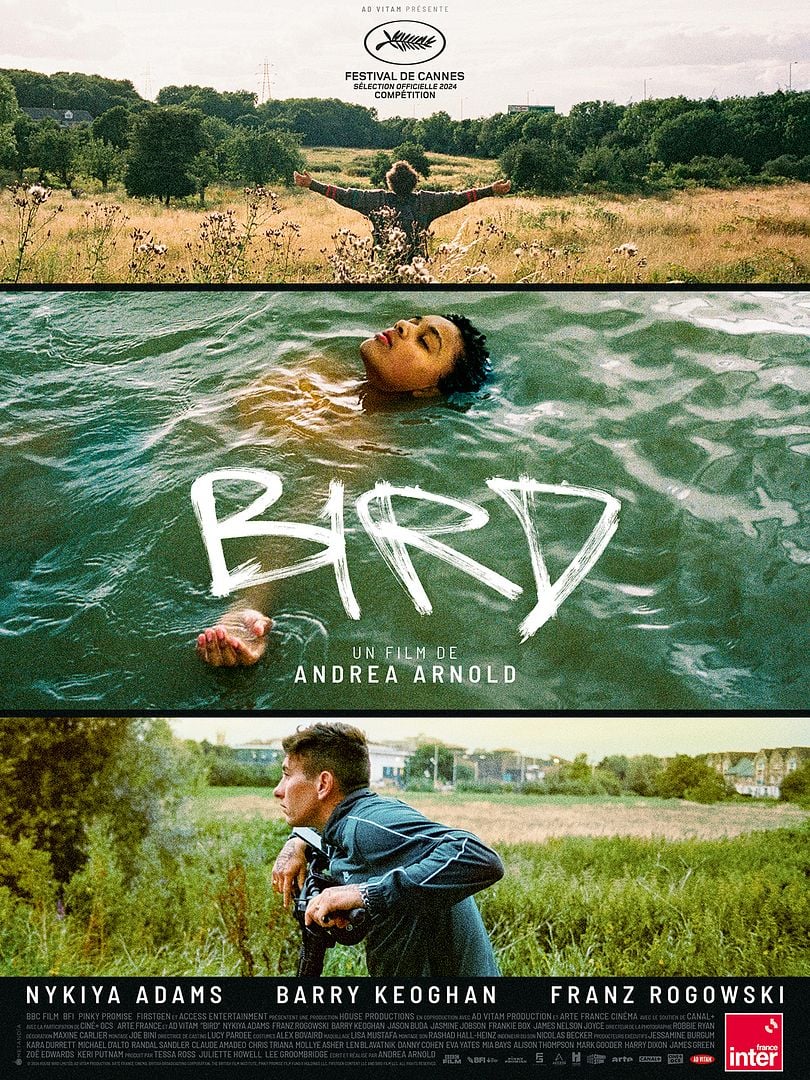

Quand on aime le cinéma d’Andrea Arnold (et comment ne pas aimer son regard si singulier et reconnaissable, son attention pour ses personnages féminins vulnérables mais éclatants, pour la guêpe qui se heurte contre la vitre à qui on ouvre la fenêtre pour la laisser sortir, pour la vache à lait au regard sage et doux à qui on n’offre le plaisir de belles journées ensoleillées au pré que pour ne l’en exploiter que mieux, sa manière de mettre les choses en musique, parce que oui, elle est anglaise et super cool..), c’est inconditionnel, pour son élan, prévenant, généreux, débordant de vitalité, alors la voir retrouver les couleurs et l’exubérance esthétique de American Honey (Prix du jury à Cannes en 2016) pour les transposer dans une cité décrépite et taguée de partout du Kent et s’y mouvoir comme dans un Spike Lee, sous un ciel bleu où les oiseaux volent libres, c’est forcément un bonheur. Dans cet univers où la misère sociale est un état de fait, et où les adultes ne font rien de rien de leurs journées, sauf des mômes dont ils ne s’occupent pas, sa jeune héroïne porte beaucoup sur ses épaules, mais il y a de l’amour, et de la solidarité, et il y a ce drôle de type au sourire désarmant de gentillesse et de joie simple, un autre enfant perdu, qui folâtre sur un terrain vague et se juche sur le toit tous les soirs, qui est probablement un des meilleurs rôles qu’on ait jamais donné à Franz Rogowski.

Il y a dans Bird une perpétuelle bascule entre le rêve et la poésie (la métaphore de l’oiseau, la nature pénétrant l’aridité urbaine) et la dureté du réel, cette terre aride et métallique, taguée, abandonnée, no man’s land bétonné et son contre-point, le ciel et la liberté de son absence d’horizon. Bird c’est aussi un trio magistral d’équilibre, d’un côté un père qui refuse de grandir (Bug), de l’autre le personnage mystique de Bird (Franz Rogowski, donc), ange déchu et gardien protecteur de Bailley, à peine 13 ans et se battant pour sa famille déchirée entre deux squats, tenant le rang de l’ainée à s’occuper de ses petits frères et sœurs abandonnés à leur sort d’une vie sans figure parentale. Mais point de moralisation douteuse ou de fausse empathie chez Andrea Arnold, mais un amour inconditionnel pour cette population qu’elle connaît si bien, et qu’elle aime d’un amour total. A l’image de Bug, ce père que l’on pourrait sciemment détester par son absence, mais que l’on finit par chérir par son humanité débordante. Il y a également une foudroyante idée de mise en scène dans Bird, c’est sur l’image, la vidéo qui, chez la grande majorité des lecteurs sociaux est vue comme une maladie générationnelle débilitante (la génération écran, Instagram,…) alors qu’ici, elle est à la fois source d’émancipation artistique pour Bailley qui projette la nature filmée sur le mur de sa chambre et de protection lorsqu’elle sort son téléphone systématiquement pour preuve d’agression qu’elle subit. De plus en plus attaché au personnage, l’on fond évidemment en larmes répétés face aux destins de ce fameux trio, non pas tragique, mais heurté, bousculé, sans jamais de sentiment d’exagération lacrymale. Car de cette ultime scène poignante ne cessera de jaillir, comme l’ensemble du cinéma de Arnold, de la joie, des rires, un cinéma de la vie.