Toutes les critiques des films sortis ce mois-ci.

Venez voir de J. Trueba – 4/5

Petite merveille métaphysique, par la poésie du mot et de l’image, Trueba interroge en suspension nos questions existentielles générationnelles : avoir un enfant dans ce monde, la fuite du citadin et la reconnection à la naturalité, la quête du sens collectif lorsque l’individu s’isole et est de plus en plus seul. Chaque mot donne du sens à sa scène fixe, l’image édulcorée accompagne la réflexion profonde, et ce va-et-vient d’à peine 1h en dit si long sur la perdition d’une génération qui n’a jamais su se révolter, et qui finit par le comprendre.

Youssef Salem a du succès de B. Kasmi – 2,5/5

Il y a de la tendresse dans cette maladroite comédie qui entasse les clichés pour que Ramzy Bedia puisse délivrer la simplicité de son message, à la fois au public (rien à foutre de la célébrité) et aux critiques (éloge de l’humilité). Mais aussi lire probablement de manière anachronique la force sous-terraine des relations familiales érigeant le mensonge en seul échappatoire au courroux paternel : « Mieux vaut plaire à mon père que gagner le Goncourt ». Malgré le raté certain du film, il y a une certaine authenticité touchante à l’anecdotique de sa mise en scène.

Tirailleurs de M. Vadepied – 1.5/5

Le sujet immense aurait mérité un bien meilleur traitement, le film n’est jamais à sa place, toujours à contretemps. Pire, Omar Sy n’y arrive pas et n’incarne pas grand-chose. Tout cela repousse à distance toute émotion face à cette terrible détresse humaine de combattants déracinés. Il y a certes quelques moments d’intensité mineure lors des scènes de combat. Mais jamais d’angle précis, pas assez intense pour de l’action ni analytique pour un film réflexif. Purement anecdotique.

Les Banshees d’Inisherin – 2.5/5

Malgré son maniérisme certain, Mc Donagh interroge avec une précision bluffante la question de l’orgueil (« marquer l’histoire ») face à l’humanisme ingénu (« être gentil »), la quête intérieure d’une paix élévatrice alors que l’essentiel semble être pour lui la bonhommie rieuse, même si elle est « creuse », entraînant le film dans une apologie glissante du vide, punissant littéralement l’homme en quête d’élévation (auto-mutilation lui rappelant son absence de talent au violon, morts indirectes). Hasardeuse prétention dans un cinéma qui manque de cœur. D’authenticité dans une démarche métaphysique bancale.

Tár de T. Fields – 4.5/5

Époustouflante Cate Blanchett dans une composition magistrale de Todd Field, dépeignant avec vindication le portrait d’une femme antipathique, glorifiée par sa réussite, déconnectée d’un monde bouleversé par les grands changements moraux de notre temps (MeToo notamment). Et qui, de son auto-satisfaction de reine chute littéralement du trône en quête pathétique de lumière. La mise en scène limpide et le rythme alangui prennent le temps (2h30) de filmer une femme dépassé par son temps, et qui jamais, n’a su remettre en question ses blafardes idéaux patriarcales anti-féministe (tout le paradoxe du film, étant lesbienne). Absolue réussite.

Radio Metronom de A. Belc – 2/5

Un film à l’image de son sujet, lourd et plombant, dans un faux-rythme qui peine à passionner, Metronom aborde la jeunesse du temps de Caecascu dans la Roumanie dans années 70, une jeunesse bridée, éteinte par la dictature, et qui tente de s’en extirper par la musique d’une radio pirate. Les divagations amoureuses d’un jeune couple n’apportent que trop peu à l’intrigue, la lenteur l’emporte sur l’intérêt, la question philosophique de la trahison sous-exploitée.

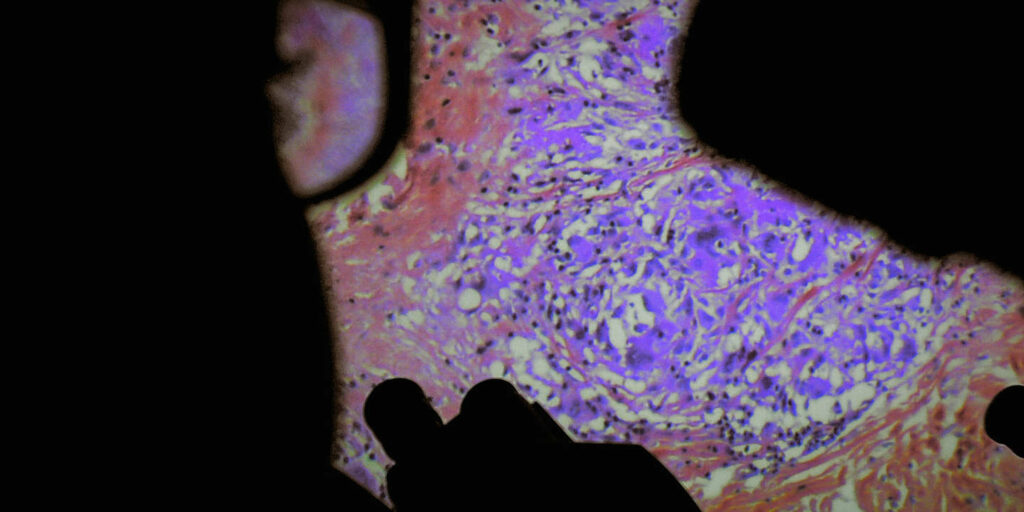

De Human Corporis Fabrica de L. Castaing-Taylor et V. Paravel – 4/5

Dans ce documentaire choc, le réalisme franchit toute barrière, des interventions chirurgicales filmés in-vivo s’enchainent au sein d’un système hospitalier à l’agonie. En effet, la violence est plus sociale que visuelle, malgré l’âpreté de la chirurgie, la rugosité des images médicales tranche avec une qui l’est fondamentalement beaucoup plus, la déliquescence des hôpitaux publiques français. Le lien médecine/cinéma se construit avec les arthroscopies (les caméras internes filmant les opérations) rendant le tout très cronenbergien avec cette chaire, ce sang, ces tissus qui s’ouvrent et se décomposent, s’étirent et se referment. Le film attaque frontalement le manque de personnel (et notamment en gériatrie, où de vieilles femmes airent dans les couloirs sans aide ni attention), met en lumière les métiers oubliés. Il explore un terrain encore jamais exposé au cinéma, une expérience immersive totale et intense.

Rewind and Play de A. Gomis – 4/5

Rien n’a changé. Le média télévisuel truque et habille pour détourner le regard, scenarise les questions pour mieux les édulcorer, le présentateur en grand guignol oriente la caméra à son image. Thelonious Monk a choisi la manière la plus élégante de résister : le silence, long et pesant, son piano, comme unique réponse sonore à l’abjecte manipulation d’un petit être pathétique en quête de gloire passagère face à une légende qui lui ne parle qu’à travers son rythme et ses notes. Hors du temps, et du champ, 1h en apesanteur pour contempler le génie face au vide.

White Noise de N. Baumbach – 3.5/5

Certes inégal et bourratif, mais d’une ambition dingue, la force du dernier Baumbach est de son ironie tenue de bout en bout, lecture burlesque de la peur – très occidentale, de la mort, inéluctable et composante de la vie, et pourtant psychotique, traumatique crainte toxicomaniaque d’une société qui cherche à l’oublier (par une pilule magique), la fuir (par cette course poursuite hilarante d’un nuage toxique), ou de la voir (et la drôlerie de la scène de repas avant la fuite). Bancal, mais rempli de panache, cinéma libéré qui trouvera difficilement sa place dans la morosité monotonique de sa plate-forme, mais qui régale une curiosité cinéphile.

Nos Soleils de C. Simón – 4/5

De ce naturalisme paysan se joue les enjeux modernes, la terre abandonnée à la spéculation, le travail de la terre anéanti par l’économie de marché, et derrière les chiffres, une réalité déchirante de famille tiraillée entre la survie financière (et la vente de leur terre) et l’éthique paysanne (la culture de la terre coûte que coûte). L’humain est ici au cœur de cette fiction documentaire qui jamais ne cherche à apitoyer, mais dessine avec grandeur les tumultes interrogatrices d’une famille bousculée sur 4 générations (du petits fils au grand-parents) : non, le monde ne sera plus jamais comme avant, même si des rires continueront de jaillir au milieu de pelleteuses destructrices (et cette superbe scène finale).

Ashkal de Y. Chebbi – 4/5

De sa géométrie froide et tarkovskienne nait le mystère, des immolations retournant un régime (tunisien de Ben Ali) se construit un thriller sans pareil, qui ne cesse de brouiller les pistes du politique et du fantastique, son atmosphère pesante répond avec fureur à la poésie du feu sacré, cette Tunisie qui combat la corruption et entraîne dans ses bas-fonds de troubles jeu de pouvoir voit naître l’impénétrable, une sorcellerie romanesque qui pousse la population à s’immoler avec calme et détermination, une auto-destruction orchestrée par un humilié, un brûlé vif qui n’offre comme seul destin à un peuple qui tente de se reconstruire (comme ce chantier stoppé par la révolution)la mort certaine, laissant en suspens d’éternels questions sans réponses. Premier grand frisson de ce début d’année.

Retour à Séoul de D. Chou – 4/5

L’éclatant succès du film est de cette rare capacité de Chou à transposer le déracinement de son héroïne (Freddie, une française adoptée recherchant ses parents biologiques en Corée) à sa mise en scène et son montage elliptique ; la transfiguration physique de Freddie au cours des années, ses transpositions géographies perpétuelles nous font, à notre tour, perdre pieds, exilé d’une trame linéaire, bousculé à son image impulsive (sa cuite avec des inconnus en scène d’ouverture, jusqu’à cette danse abandonnée au milieu d’un bar). Sa dureté inémotive agace et appelle à la fuite (comme ses amis/copains qui fuient tour à tour le bateau ivre), puis, en plein désamour et las d’une certaine forme de cruauté, l’émotion devient vive et rageuse, jusqu’à sa conclusion, et ce mail qui n’atteindra jamais sa cible. Faisant naître alors, à son image, des larmes de détresse.

Babylon de D. Chazelle – 3/5

La générosité est telle qu’elle voile en partie les faiblesses criantes de ses 3h (la pauvreté des dialogues, la faiblesse de l’écriture, et ce cri d’amour au cinéma, enroué d’une voix adolescente). Mais il y a des scènes qui restent (les séquences de tournage en muet en début, sa fin cérémoniale), un cinéma monstrueux d’excès et de maladresse, de fraîcheur naïve et compulsive, un cinéma qui déborde, une mise en scène qui bricole, et qui ne cesse de se planter pour saisir, par instant, des instants de grâces. Trop rares pour convaincre, mais bien assez pour reconnaître à Chazelle un don pour la virtuosité chaotique, et un amour du cinéma authentique qui transpire de ces images.